<杉並区 一覧>

【1】「杉並区PART1 吉祥院」

【2】「杉並区PART2 杉並区郷土博物館」

「杉並区PART2 杉並区郷土博物館」からの続き。

「杉並区立郷土博物館」でゲットした“杉並区史跡散歩地図”を見ると、

“Dコース 成宗・田端両村界隈”がルート的に良さそうで、

そのうち「成宗弁財天社」へと向かった。

暗雲が立ち込め、風は冷たく、

ぶるぶる震えながらチャリを漕ぐこと数十分で、「成宗弁財天社」に到着。

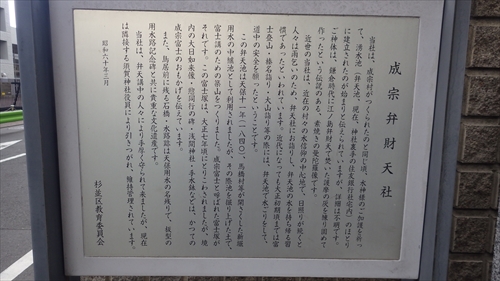

こちらは案内板。

この案内板のうち気になる記述がいくつかあった。

“ご神体は、鎌倉時代に江の島弁財天で焚いた護摩の灰を固めた”

本殿の中を覗いてみたけど、ご神体確認できず・・・。

“池を掘り上げた土で、富士講のための築山をつくりました”

富士塚が見当たらない・・・。

“鳥居前に残る石橋、水路跡は天保用水の名残で、

板型の用水路記念碑と共に貴重な文化遺産です”

用水路記念碑は多分これ。

でも石橋と水路跡は良くわかりませんでした。

この後、途中、「中道寺」に立ち寄る。

鐘楼と山門を兼ねた鐘楼門は、

安永二年(1773年)に建てられたもので、区内では珍しい建築物とのこと。

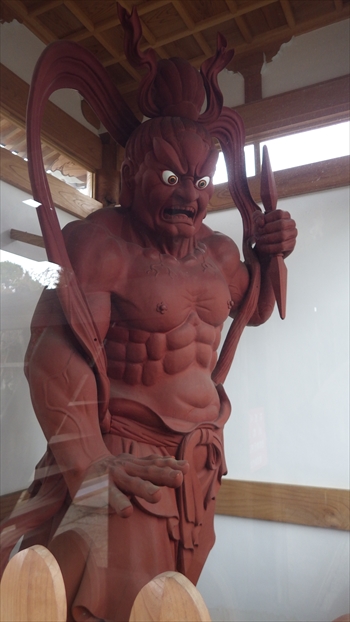

2003年に当時の姿に復元された鐘楼門の両サイドには、

仁王像が仁王立ち。

そして、先ほど「杉並区立郷土博物館」で知った「木鼻」を見てみると、

獏!

鐘楼門をくぐると左側に“苔ティッシュ”な梵鐘が置かれていた。

これは以前、鐘楼門に吊るされ、時を刻んだ鐘に違いない。

では、今の鐘は?と、鐘楼門を見てみると・・・。

鐘!網!穴!!

で、最初は気づかなかったけど、

鐘楼門の手前右手にこんなものが置いてあった。

山田五郎の頭に似た装飾物。

これは多分、擬宝珠(ぎぼし、ぎぼうしゅ)。

建物や橋の欄干に取り付けられた玉ねぎのような飾りのことで、

名前の由来とか調べると結構奥深いので、興味がある方は是非。

因みに落語に「擬宝珠」というネタがあります。

長らく語り手がおらず、近年、柳家喬太郎が復活させた噺。

擬宝珠の存在を知った噺なのですが、

何度か聴いても面白いです。

で、この擬宝珠ですが、

多分、以前はここに鎮座していたのでしょう。

鐘楼に擬宝珠と、

普段だったら全く気にしないものにも歴史を感じる。

それにしても、出発時の晴天は何処へ?

ってぐらい風が強く、寒さも増してきたので、退散。

土地勘がなく、なんとなくこっちだろうってな感じでチャリを走らせると、

「不動堂」に行き当たった。

「不動堂」の中には、宝暦6年(1756年)に造立された石碑が納められているそうな。

その石碑は、下荻窪村で流行した熱病が止むようにと、

村人たちが浄財を出し合って作ったもので、

祈った結果、流行が治まったと言われている。

「不動堂」から家路を急ぐと、環八へ出た。

そこにたまたまクルマ買取の「ガリバー」。

去年の3月にここで10年以上乗っていたトヨタ ハリヤーを売りました。

そんなオチの杉並散策でした。

「杉並区史跡散策地図」を見ると、

まだまだ杉並区にはたくさん史跡がある。

武蔵野市は史跡が少ないので、杉並区がちょっと羨ましい。

2014年04月12日更新

杉並区PART3 成宗弁財天社〜中道寺

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.t-shirt-ya.com/blog/cgi/mt-tb.cgi/2553

[↑ページトップへ]

「伊藤Pの部屋」内検索

タグ一覧

リンク

プロフィール

伊藤一之<♂>

2000年、スカパー!の映画情報専門チャンネル「カミングスーンTV」転職し、映画情報番組の制作を手掛けたのち、2006年、映画情報サイトの運用に従事。その後、いろいろあって、2013年7月よりCS放送「エンタメ〜テレHD」の編成に携わっている。

本ブログは、多ジャンルの情報提供を志すT-SHIRT-YA.COMのオファーを受けて、2003年4月にスタート。2007年12月にブログ化。

Powered by

Movable Type

Movable Type